我们每天吃到的粮食和蔬菜,并不是自然“长出来”的。它们是一次次杂交、筛选、失败和再开始的结果。一个番茄的风味、一粒玉米的抗倒性、一种水稻对病虫害的耐受力,背后往往是十多年持续投入的系统工程。

育种,本质上是一种长期、高风险、强专业性的创新活动。

也正因为如此,国际社会才逐步形成了植物新品种保护制度,用“育种者权利”来确认这样一件事:谁创造了新品种,谁就应该拥有相应的权利与回报。

但在现实运行中,一个越来越突出的矛盾正在显现——权利在名义上存在,却并不总是掌握在育种者手中;品种在形式上被“审定”,却未必真正经受过市场的检验。

# 01

育种者权利:对“创造行为”的尊重

国际经验已经反复证明,明确的育种者权利,并不会抑制生物多样性,反而会激发更广泛的育种探索。

原因并不复杂:制度并不预先判断“哪些作物重要”,而是让需求、环境和市场来决定育种方向。正是在这种机制下,全球受保护的作物种类持续扩展,品种创新从少数主粮作物,延伸到蔬菜、园艺、特色经济作物和区域性品种。

这导致受保护植物品种的数量从1975年的大约500个属增加到1985年的900个。到2008年,这一数字已超过2500个,表明对生物多样性做出了更大的贡献。

多样性不是靠行政指定产生的,而是靠持续创新累积的。

而创新的前提,是育种者清楚地知道:自己的成果不会被无成本复制;如果权利模糊、执行不确定,育种活动就会不可避免地向短期、保守甚至“应付式”方向退化。

# 02

市场检验:品种“成功”的真正标尺

与育种者权利同样重要的,是品种如何走向市场。在一些体系中,品种的价值更多由行政流程来确认,而不是由农民、企业和消费者共同选择。这种逻辑容易带来三个问题:品种“合规”,但不一定“好用;国际上成熟的做法恰恰相反——保护权利,但不过度替代市场判断。

品种是否成功,最终要看:农民是否愿意种行政体系的角色,应当是确权与规则维护者,而不是“价值裁判者”。

# 03

育种者豁免:保护与流动的制度智慧

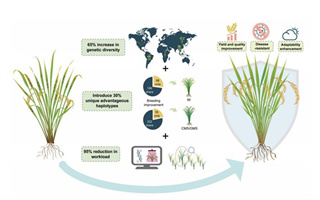

一个常见的误解是:强化育种者权利会阻断遗传资源流动。事实上,国际植物新品种保护体系之所以能够长期运行,正是因为它在制度中嵌入了“育种者豁免”这一关键机制——允许受保护品种被用于研究和再育种。

这意味着:保护的是商业复制权,而不是育种使用权;这是一个“既保护,又流动”的制度设计;也正因如此,加入国际保护体系,反而往往能加速优良品种的引入,扩展国家自身的基因库,而不是把育种关在“封闭循环”中。

# 04

公共与私营并行:健康育种生态的特征

从多个国家的实践看,一个成熟的育种体系,往往呈现出一个共同特征:公共科研机构和私营企业同时是重要的育种者。

|

主体

|

主要优势与侧重

|

|

公共科研机构

|

更偏重基础性、战略性和长期育种目标

|

|

私营企业

|

在市场响应、规模化推广和效率上更具优势

|

当两者在同一套权利规则下运行,形成的不是对立,而是互补。这种结构,本身就是制度有效性的体现。

# 05

回归制度“原点”:激发长期创新的根本

归根结底,今天讨论育种制度,不是要“削弱管理”,而是要回到制度设立的初衷:把创新成果的控制权,交还给真正创造它的人。

只有这样,育种这件“慢而重”的事情,才值得持续投入;农业面对气候变化、资源约束和需求升级,才有足够多的技术选择。

把育种权利还给育种者,把品种审定权利还给市场,不是放松监管,而是让创新回到它最该待的地方。

# 06

智种评论

对我国种业而言,最核心的启示是:育种者权利、市场检验和制度保障必须形成合力,否则创新动力难以长期持续。

我们经常存在误区:如果我们加入UPOV91文本,没有办法利用国外的优良的材料?实际上UPOV公约重要一条:允许为实验目的使用受保护材料以创造新品种,无需授权。这意味着本地育种者可以利用受保护的外国品种来开发适合本地的自有品种,从而促进国家育种计划。

国际上有一个例子发生在肯尼亚,当地从一个来自荷兰的品种"AMY"开发出了具有商业可行性的豆类品种"Line 10"。同样,在韩国,一个受保护的番茄品种被成功用于育种计划。

具体到实践:

强化育种者权益保障,无论是企业还是科研机构,都应清楚自己的权利边界。

让市场来评价品种价值,行政审定应服务而非替代市场选择。

合理利用国际基因资源,通过合法渠道引入优良材料,结合本土育种条件开发新品种。

构建多元育种生态,鼓励公共机构与企业在不同层面互补合作,形成可持续创新循环。

我国种业正处于种业振兴关键期,从业者需要思考的不仅是如何育种,更要思考如何让育种创新真正产生价值。把育种权利还给育种者,把品种审定权利还给市场,才是激发长期创新、提升农业韧性与竞争力的根本之道。