中非农业合作正向更深层次的产业链建设与技术合作拓展,中国农业现代化的红利惠及更多非洲民众。

6月13日,第四届中非经贸博览会期间,中国与非洲国家的政府和企业代表在非洲国家投资推介暨中非农业产贸合作对接活动中,签署多个农业战略合作项目,用新品种、新技术、新装备助力中非共谱非洲农业现代化新篇章。

新品种,种出高产量

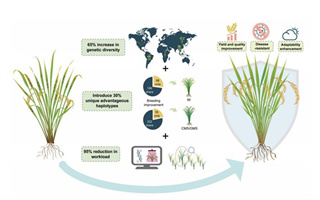

种子是农业的“芯片”。湖南育种实力强,拥有国家杂交水稻工程技术研究中心、岳麓山实验室等顶尖研发平台,培育出一大批高产质优的种子。“湘籍”杂交水稻、棉花、花生等新品种已在非洲大地生根发芽、茁壮成长,产生较好效益。

“湖南杂交水稻已在非洲多个国家试种成功,并在马达加斯加等地实现商业化生产,平均每公顷增产3.5吨。”省委农办专职副主任、省农业农村厅党组成员杨文辉说。经过多年努力,湖南农业专家因地制宜,已在马达加斯加成功选育出5个优质杂交水稻新品种,平均产量是当地常规品种的两到三倍。

“正在马达加斯加实施的杂交水稻合作项目产生了积极的影响,堪称非常完美的合作。”马达加斯加外交部长拉萨塔·拉法拉瓦维塔菲卡说,欢迎更多的中国企业去马达加斯加投资,共同推进当地农业发展。

新技术,孕育新希望

“同样是种花生,如果种植技术不同,产量就不一样。”湖南农业大学教授李林说,去年,湖南农业大学派出专家团队到尼日利亚教当地农民使用花生现代高效栽培种植技术,产量翻了一番。

从授人以鱼到授人以渔,中非农业合作不断提质升级,技术支持和人才培养能力建设持续加强。杨文辉介绍,举办各类农业技术培训班,为非洲国家培养了大批懂技术、善经营的本土农业人才。目前,湖南已累计为非洲国家培训农业技术人员超1万人。

中国现代农业新技术源源不断为非洲农业提供“营养”,在非洲大地孕育出新希望。

自2011年起,中国农业大学在坦桑尼亚莫罗戈罗省开展以玉米增产增收为目标的“小技术、大丰收”项目,将玉米密植增产的“中国经验”传授给农户,参与该项目的农户玉米平均产量翻番。

在卢旺达,中国菌草技术助力4000多农户实现产业转型,并带动3万余人就业。

新装备,带来新方式

5月下旬,马达加斯加首都塔那那利佛迎来杂交水稻收获时节。湖南生产的农机正开足马力,在农田里大显身手。

在中非农业合作中,中国生产的农机、无人机等现代农业装备,让非洲农业生产事半功倍。目前,中联重科、湖南农友集团等企业生产的农机已进入37个非洲国家。

“在广袤的非洲大地上,我们的农业机械设备高效服务于各类农场和农户。”中联重科股份有限公司副总裁卢青说,公司正全力推动研发和制造技术本地化,让产品更贴近非洲需求,助力非洲农业现代化。

在南非夸祖鲁-纳塔尔省,当地百姓运用中国企业生产的无人机喷洒农药,较好解决了当地甘蔗螟虫大面积危害的困扰。庄园农业经理德翁·布格尔说:“中国无人机彻底革新了我们的生产方式。”

商务部西亚非洲司二级巡视员袁林表示,中非双方在种子研发、种植养殖、仓储销售、农产品加工、农机制造等领域广泛开展互利合作,中国企业在坦桑尼亚、乌干达、加纳、尼日利亚等国投资建设了7个农业产业园区,为非洲粮食自给和出口创汇提供了支持。(湖南日报全媒体记者 奉永成)