东北某地合作社在今年初囤积未售的玉米籽粒。

产业化放开后,部分种企的转基因种子销售不如预期。但市场竞争的大幕已经拉开,围绕转基因的较量,明里暗里都已更加激烈。

01

种植户的接受程度不一

2024年转基因玉米种子销售季,却遭遇了购种低潮期。

内蒙古通辽的农资经销商张明(化名)从去年底就对转基因种子推广充满期待,但种子到货偏慢,走货也明显慢于往年,直至今年春播结束,销量都难言理想。“不是转基因不好,而是粮价偏低,影响了玉米种植的整体积极性。”一位业内人士指出。

今年初,记者在东北走访发现,大田玉米的收购价跌破1元/斤,并持续处于低位,土地流转价格也在波动。不少农户囤着粮食观望行情。粮没卖出,新一季的种子也未购入。

作为“新鲜事物”,一部分农户在接受转基因上需要一定时间。“转基因的优势在病虫害重发时才能凸显,价格又比常规种子高,向农户推广存在一定难度。”一位种企负责人表示。

通辽某农业公司常年种有2万亩左右的大田玉米,该公司负责人说,知道转基因玉米是大势所趋,但目前可供选择的品种相对有限,今年仍会选种非转基因品种。河北廊坊的一位种植大户同样持观望态度,“还是以稳为主,今年先试种几亩,明年再说。”

位于吉林公主岭市的铁北种子销售一条街,是东北地区主要的种子集散地,多达上百家的种子企业和经销商在此开设门店。记者年初在这里走访,每当提及转基因,多数人往往语带保留,对相关产业化政策了解有限。

当然,也有种植户对转基因十分认可。河北魏县种植大户李西林,在未进行任何试种的情况下,便计划在今年种上1000多亩的转基因玉米。作为当地出了名的种粮高手,他曾创造百亩玉米连片亩产超1000公斤的成绩。今年以来,已有多家种企主动联系他开展品种示范。

另外,有部分转基因品种在一些地区销售火爆。这些品种在当地原本就有很大销量,变成转基因后自然更受欢迎。

隆平高科在2023年转基因产业化试点示范114万亩,示范面积全国第一。该企业曾在4月28日表示,玉米种子“裕丰303”推广面积超过郑单958,成为全国第一。作为主打品种,“裕丰303”近年来稳居全国玉米推广面积前三。目前,相对应的转基因品种“裕丰303D”“裕丰303R”已通过审定并在多地畅销。

至于转基因种子的价格,往往可比普通种子高出50%以上,不同企业、不同品种间的差距很大。在通辽,以5000粒装(约一亩地的用种量)为例,有的品种每包突破100元,较相对应常规种贵了2-3倍。也有的只高出10-20元,甚至低于一些常规品种。

“种子价格取决于每个企业的营销策略,有的想从一开始就抬高价格,也有的想靠低价先抢占市场。”“本来就受欢迎的品种,变成转基因后会更受欢迎,涨价的底气更足,涨幅也会更大。”业内人士分析。

淡季时的铁北种子销售一条街,今年年初,转基因种子大多还未到货。

02

既竞争又合作成为主流

有分析认为,转基因产业化后,我国玉米种业市值有望从300亿元大幅增至450亿元,大豆种业市值也将从75亿元增至100亿元。参照国际经验,我国转基因玉米的市场渗透率有望在5-6年内达到80%-90%,以全国年种植面积6.5亿亩计,有望达5亿亩左右。

作为全国第一大作物,转基因玉米种子市场这个“大蛋糕”,该如何瓜分?

河南技丰种业集团董事长李继军认为,转基因推广应确保农户成为最大的受益者。其他各方也要有所收获,形成正向循环,推动更多资源投入研发。

隆平生物技术(海南)有限公司总经理吕玉平介绍,转基因产业化后,产业收益将在生产端、流通端和市场端按一定比例进行分享,具体比例遵循市场化原则。

种植转基因作物带来的增收大约为200 元/亩,增收部分的分成比例以10%计算,则转基因种子的溢价为20元/亩,由性状公司、种子企业、渠道商三方共享,分配比例大致为各占三分之一,有的性状公司可分得40%以上。

有业内人士认为,目前性状公司分得的效益相对偏高。“等性状公司的数量超过20家,国有科研单位和大学更多地参与竞争后,分配应该会更加合理。”另一位业内人士则认为,参照国际经验,未来国内的性状公司将进入淘汰阶段,最终仅剩下几家主导市场。

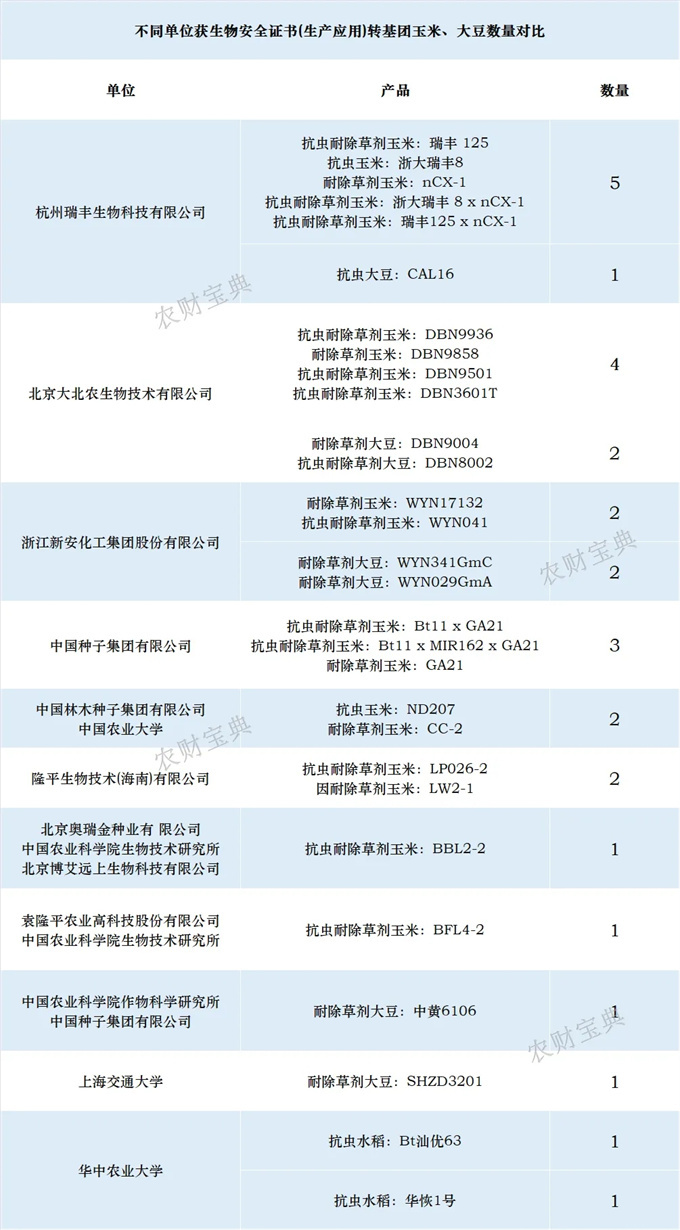

统计农业农村部2019年至今发布的批准清单可知,截至目前,我国共有20个转基因玉米转化体、7个转基因大豆转化体获得生产应用安全证书,包括:抗虫耐除草剂玉米12个,耐除草剂玉米6个,抗虫玉米2个;抗虫耐除草剂大豆1个、耐除草剂大豆5个、抗虫大豆1个。

拥有转化体数量较多的均为企业:大北农、杭州瑞丰各6个,新安化工4个,中国种子集团3个。2024年5月8日发布的最新批准清单中,奥瑞金种业首次获得一个抗虫耐除草剂玉米的安全证书。

有了性状产品并不意味着占领市场。对于只拥有性状产品的纯生物技术公司来说,转基因的推广成果如何,取决于和其他种子企业的合作。

在已通过国审的两批转基因玉米大豆品种中,包括了64个转基因玉米、17个转基因大豆。从这份品种名单可以看出,目前行业间的合作呈现相对开放的态势。例如中国种子集团的品种,有的用了自家转化体,也有的用了大北农转化体。隆平高科及其子公司同样如此。北京市农林科学院玉米研究所的代表品种“京科968”,则相继使用了大北农、瑞丰生物的转化体。

此外,多家种子企业由于没有自主转化体,分别与不同性状公司(单位)合作并推出了多个转基因品种。这些品种的转化体来源数量较多的有大北农、瑞丰生物、中国农科院等。

“转基因放开后,既竞争又合作成为主流。”李继军表示,种业将进入抱团发展、全面竞争的时代,种子企业、性状公司、经销商以及农药、化肥等配套行业之间将进入全新的竞合关系,进一步推进中国种业产业升级。

03

行业大整合无法回避

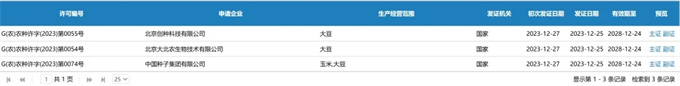

种子企业想推广销售转基因种子,前提之一是获得农作物种子生产经营许可证G证。目前,我国已向26家企业发放转基因玉米或大豆种子生产经营许可证。

其中,中国种子集团同时能销售转基因玉米、大豆种子。大北农旗下丰度高科、生物技术公司能销售多个转基因大豆,丰度高科能销售多个转基因玉米。隆平高科及旗下多家子公司能销售多个转基因玉米品种。其他种子企业目前能够销售的转基因品种大多在1-2个。

26家获转基因玉米或大豆种子生产经营许可证的企业名单。

查询中国种业大数据平台,截至2024年5月25日,获得农作物种子生产经营许可证A证,有效区域为全国的企业共有149家。其中,生产经营范围包括玉米的有79家,生产经营范围包括大豆的有5家。所谓A证,即生产经营相结合、有效区域为全国的育繁推一体化农作物种子生产经营许可证。

“这是转基因产业化竞争的核心力量。”李继军介绍,目前转基因品种审定由农业农村部统一安排试验,尚未放开省级审定、绿色通道和联合体试验等审定渠道。转基因品种参试、审定名额有限,主要向A证企业倾斜,其他企业相对较少。

转基因具有较高的技术门槛。毫无疑问,拥有转化体安全证书,又拥有传统优势品种的企业,将在产业化竞争中拥有更大优势。如大北农、中国种子集团、控股了瑞丰生物的隆平高科。

大北农作为国内首家同时拥有转基因玉米、大豆安全证书的种企,发展前景被广泛看好。有分析认为,其性状在头两批转基因玉米审定号中的数量占比分别约59%和56%,或可凭借其性状环节的龙头优势获取专利授权使用费用、同时借助其子公司切入转基因玉米品种销售环节。

隆平高科在最近一次与投资者的互动交流中则指出,“目前还依赖于使用其他公司的转基因技术并支付相应费用,在底层技术和资本积累方面仍有提升空间”。

几乎所有行业的发展史,都是兼并重组史。多位业内人士均认为,转基因产业化后,我国种业行业集中度将进一步提升。美国自1996年放开转基因后,80%的种子企业在随后五年内消失,80%的品种也逐步退出市场。

不同于美洲等地,我国的区域气候多样,需要更多不同类型的种子企业。有业内人士认为,目前我国种企数量大约在7000多家,在未来五年时间内降至3000家左右,或是一个好的方向。理想情况下,玉米种企将由1700多家降至500家,在全国6亿亩玉米种植面积中,30家头部玉米种企占据50%的市场份额,剩下50%由其余400多家种企分享。

“转基因产业化将推动中国种子企业的大整合,这是无法回避的必由之路。”李继军认为。

某种子经销门店里的玉米苗。

04

企业如何应对?

面对新形势新问题,各种类型的种子企业如何因应?

纵观目前表现较好的转基因玉米品种,真正在欧美被利用的为数不多。中小企业也可以通过购买大公司的抗性基因使用权,提前将抗性基因回交转育到骨干亲本,从而抢占先机和市场。

吕玉平建议,种子企业可以通过与性状公司的深度绑定,例如股权合作,可以实现性状+种业的合作。“未来将有越来越多的企业选择这一方式,从而实现整个行业集中度的提高。”他同时指出,要拥抱资本,依靠资本做大做强,也要警惕资本,谨慎签署对赌协议,认清回购、领售权、优先清算等条款的本质。

在国际布局上,多家国内种企取得进展。大北农推进“技出粮进”战略,多个大豆、玉米性状产品的推广在阿根廷、巴西、美国、欧盟等地有所突破。隆平高科在去年与隆平发展完成整合,后者在巴西拥有南美最先进的生物育种实验室,目前在巴西玉米种业市场位居前三。

外资种企普遍希望加入国内转基因市场竞争。国际农化巨头拜耳公司与中国种子集团合资成立的中种国际种子有限公司是我国第一家经营传统杂交玉米种子的中外合资种企。该公司总经理陈寔早前在接受南方农村报 农财宝典记者专访时表示,公司和相关主管部门积极沟通,期待尽快参与中国生物育种产业化。

记者早前从一场公开活动上了解到,我国目前已允许国内研发性状,与国外常规品种的结合,生物育种产业化在对外开放上迈出了第一步。未来开放力度或更大,因为只有参与国际竞争,才能真正实现产业自强。

转基因产业化后,将在品种审定、追溯管理、质量控制、技术服务、抗性治理、知识产权保护等方面带来持续影响,政府监管也将加强。作为市场主体,种企应如何应对?

科技创新永远是生物育种产业化的灵魂。转基因产业化时代,种企唯有立足生物技术制高点,加快创新,不断推出拥有自主知识产权的新基因、新产品,改变“原创少、改造多”的现状,方能最强做大。

质量控制对转基因产品的可持续推广至关重要。北京市农林科学院研究员易红梅早前曾在《中国种业》期刊发文指出,“转基因试制种以及产业化推广远比想象中的复杂,从转基因品种培育到性状稳定,以及转基因种子生产加工、市场销售及流通使用等各个环节均需要严格的质量把控及监管。”

当然,种业市场竞争终将回归常态,回到底盘品种、核心技术、营销能力的比拼。有业内专家就表示,希望转基因性状能够早日成为行业“标配”,成为玉米、大豆品种培育的常规一环。

编后

转基因产业化浪潮奔涌。推进生物育种产业化,是我国追赶世界科技前沿和保障国家粮食安全的战略选择。即日起,南方农村报、农财宝典推出生物育种产业化系列报道,围绕转基因、基因编辑产业发展,聚焦行业生态、品种竞争、抗性治理、玉米制种等主题,呈现中国生物育种产业化的最新风貌。敬请垂注!

记者丨张植宏

编辑丨农财君

联系农财君丨18565265490

新时代 新种业

南方农村报丨农财宝典